中美經貿會談:瑞士談判結果破裂?關稅談崩?白皮書

中美經貿高層會談:表面的曙光與深層的博弈

貿易戰的傷痕:會談前的暗流洶湧

中美之間的經貿摩擦早已不是新鮮事。自2018年貿易戰開打以來,美國對中國商品加徵高額關稅,中國則以牙還牙,雙方你來我往,搞得全球經濟雞犬不寧。美國總統特朗普當年信誓旦旦要“解決貿易逆差”,結果卻是美國企業成本上升,消費者荷包縮水;中國則在供應鏈斷裂的壓力下,被迫加速內循環轉型。這場戰爭打了多年,傷痕累累,卻沒人真正贏得漂亮。

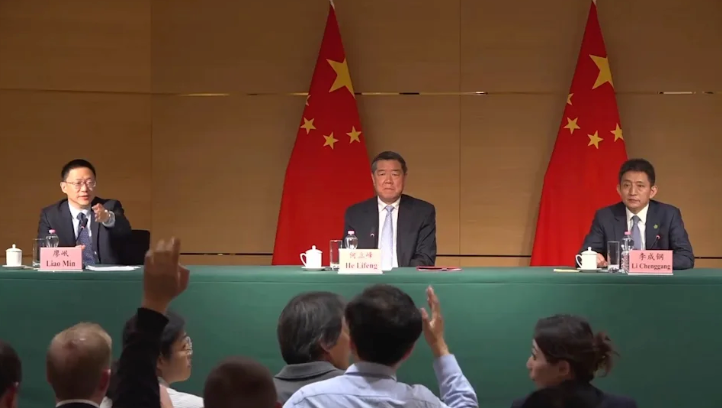

2025年5月10日至11日,瑞士日內瓦這場中美經貿高層會談,表面上是雙方試圖“停火”的信號。中國國務院副總理何立峰帶隊,美國則派出財政部長貝森特和貿易代表葛里爾,兩邊大員齊聚湖畔別墅,氣氛看似融洽。但別忘了,貿易戰的陰影還在,雙方心裡都揣著戒備。這次會談的目的与其說是和解,不如說是彼此試探,看看能不能在不失面子的情況下,找條喘息的路。

會談成果:吹噓多過實質?

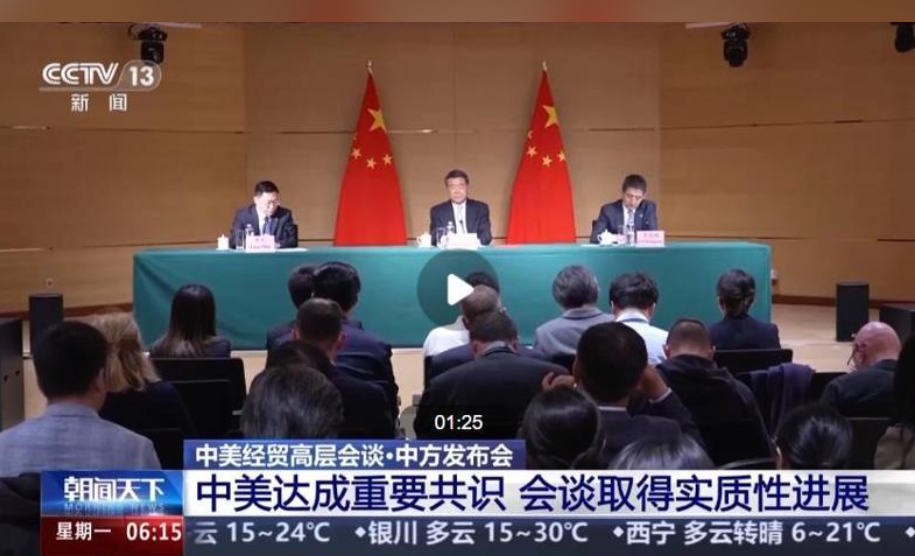

會談結束後,何立峰在新聞發布會上滿臉笑容,說這次對話“坦誠、深入、具有建設性”,還達成了“重要共識”,雙方同意建立“中美經貿磋商機制”。美國的貝森特也跟著附和,稱取得了“實質性進展”,葛里爾甚至信心滿滿地表示,這能幫美國削減那個誇張的1.2兆美元貿易逆差。聽起來挺鼓舞人心,對吧?但細想一下,這不過是些好聽的場面話罷了。

“經貿磋商機制”這個詞聽著高大上,可實際上呢?不過是個空殼框架,具體怎麼運作、能解決什麼問題,誰也不知道。聯合聲明據說12日要公布,但到現在連影子都沒見著,讓人不禁懷疑,這是不是又是場政治秀?何立峰說會談“為深化合作打下基礎”,但中美之間的分歧——從技術轉讓到市場准入——哪個是靠幾句漂亮話就能抹平的?美國那边,葛里爾一口咬定能縮減貿易逆差,可這問題幾十年沒解決,憑什麼這次兩天會談就能搞定?我看,這不過是給國內選民畫的大餅罷了。

再說說雙方的態度。何立峰講得天花亂墜,什麼“平等協商”“做大合作蛋糕”,但中國在核心利益上從來不鬆口,這次會談恐怕也不例外。美國則是嘴上說合作,背地裡還在盤算怎麼遏制中國的經濟崛起。這種表面和氣、內裡博弈的氛圍,真是讓人看得心累。

影響剖析:短暫喘息還是曇花一現

短期來看,這次會談確實給市場打了劑鎮定劑。股市可能會小漲,企業家們也能鬆口氣,至少暫時不用擔心新一輪關稅戰。全球經濟近來被通脹、能源危機搞得焦頭爛額,中美如果能消停點兒,對大家都好。何立峰說得沒錯,中美經貿關係確實影響全球穩定,但問題是,這穩定能持續多久?

長期而言,我對這次會談的成果一點都不樂觀。貿易逆差、關稅爭端只是表象,背後是中美在經濟模式和地緣政治上的根本對立。美國想讓中國放棄“重商主義經濟模式”,這不就是在逼中國改制度嗎?中國能答應才有鬼。而美國國內,政治壓力山大,任何對華妥協都可能被罵成“軟弱”,這讓貝森特和葛里爾的承諾聽起來更像空頭支票。

還有個問題值得深思:這次會談的時機。美國2025年大選將近,特朗普在社交平台上高調喊“重大進展”,明顯是在給自己加分。中國則面臨經濟下行壓力,需要穩住外部環境。這兩邊的“合作”,与其說是真心,不如說是各取所需。專家內森·希茨說得對,高關稅對誰都不好,可要降下來,談何容易?加里·赫夫鮑爾更是一針見血:就算關稅降了,中美貿易規模也可能腰斬,全球經濟照樣遭殃。

說到底,這場會談不過是中美博弈中的一場小插曲。表面上的握手言和掩蓋不了深層的對抗。雙方都想通過對話爭取時間,但誰也沒準備真正讓步。未來幾個月,聯合聲明能不能落地、磋商機制能不能跑起來,才是真正的考驗。可惜,以現在這態勢看,我實在樂觀不起來。