文章目錄

鄒森辭世:一位藝術巨擘的謝幕與遺憾

從台灣藝壇到洛杉磯:鄒森的藝術人生

鄒森,這位台灣藝壇的傳奇人物,於2025年7月29日晚間在美國洛杉磯悄然離世,享壽85歲。他的母校國立台灣藝術大學以沉痛的心情證實了這一消息,並宣布將遵照其遺囑,不設告別式,骨灰將撒入大海,象徵他一生追求自由與藝術的靈魂最終回歸無垠。這不僅是一個時代的終結,更是一個令人無限唏噓的結局——一位將生命奉獻給表演藝術與音樂教育的大師,卻選擇以如此低調的方式告別人間。

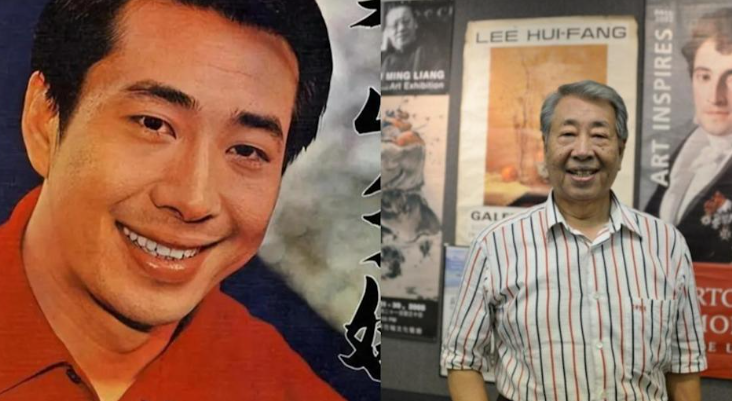

鄒森的本名是鄒忠禮,1941年出生,台灣省立藝專音樂科出身,專攻聲樂。他的藝術生涯如同一部跨越時代的史詩,橫跨歌唱、影視與教育三大領域。在1970年代的台灣,他是少數能以溫文儒雅形象與精湛技藝兼得的全方位藝人。從經典歌唱節目《你喜愛的歌》到武俠電影《金沙刀》,再到膾炙人口的電視劇《碧雲秋夢》、《清宮殞夢》、《再愛我一次》,鄒森的名字幾乎成為那個年代的代名詞。他的表演不僅僅是娛樂,更是一種文化符號,承載了無數觀眾的青春記憶。

然而,鄒森的貢獻遠不止於螢幕前的光輝。晚年旅居洛杉磯後,他選擇將熱情傾注於音樂教育,擔任萬年青合唱團的藝術總監與指揮,帶領這個社區合唱團站上美國國家音樂廳的舞台,累計舉辦70場大型公演。這份對藝術的執著,與其說是職業選擇,不如說是一種近乎宗教般的信仰。他用音樂撫慰人心,用教育傳承理想,這樣的堅持在當今浮躁的娛樂圈顯得尤為珍貴。

遺囑背後的孤獨與哲學

鄒森遺囑中要求不辦告別式、骨灰撒海的決定,引發了不小的爭議。有人認為這是他對人生無常的深刻體悟,選擇以最純粹的方式回歸自然;也有人批評這種做法過於冷漠,剝奪了親友與粉絲告別的機會。筆者認為,這一選擇恰恰反映了鄒森對生命的獨特態度——他從不以世俗的框架來定義自己的價值。撒骨灰於大海,或許是他對自由的最後宣言,也是對喧囂世界的一次沉默抗議。然而,這種孤獨的謝幕,是否也隱藏著他對過往傷痛的未解心結?特別是獨子鄒少官的早逝,是否讓他在晚年更傾向於與世界保持距離?這些問題,或許永遠無解。

鄒少官的婚姻近況:低調中的風波

從螢幕新星到病魔侵襲

鄒森的獨子鄒少官,同樣是演藝圈的一顆耀眼新星,卻在2015年因肺癌英年早逝,年僅40歲。他的離世不僅是對鄒森的沉重打擊,也讓無數粉絲扼腕嘆息。近期,PTT等網路平台上關於鄒少官婚姻近況的討論再度被掀起,特別是他與妻子藺少閣的感情生活,成為網友熱議的焦點。

鄒少官曾在90年代以單元劇《中國民間故事》嶄露頭角,後憑藉《西街少年》與《就想賴著你》中的出色表現,與言承旭、Ella陳嘉樺等人並肩成為當時的青春偶像。他的表演風格自然真摯,帶有一種不經修飾的親和力,這讓他在短暫的演藝生涯中迅速累積了人氣。然而,天妒英才,肺癌的診斷如晴天霹靂,讓他的事業與人生戛然而止。

關於鄒少官與藺少閣的婚姻,近年來鮮少公開露面,但PTT鄉民的爆料卻讓這段關係再度浮出水面。據傳,藺少閣在鄒少官病逝後選擇獨自生活,專注於公益事業與個人創作,鮮少接受媒體採訪。這種低調的態度,卻意外引發了網友的猜測與爭議——有人讚賞她的堅韌與獨立,認為這是對亡夫最好的紀念;也有人質疑她是否刻意淡出公眾視野,試圖掩蓋某些未解的家庭糾葛。這些揣測雖然缺乏實證,卻在網路時代被無限放大,成為鄉民茶餘飯後的話題。

婚姻背後的真相與輿論迷霧

筆者認為,鄉民對藺少閣的議論,很大程度上反映了網路文化的雙面性。一方面,公眾對藝人私生活的關注,源於對鄒少官這位早逝才子的懷念與好奇;另一方面,這種無止境的揣測與評論,卻也顯露出人性中的窺探慾與道德審判傾向。藺少閣選擇低調,並不代表她試圖隱藏什麼,而更可能是對逝去愛人的一種保護——保護他曾經的光芒不被八卦吞噬,保護他們的回憶不被庸俗化。

然而,PTT上關於“流氓教授抽菸身高謎團”的討論,卻讓這場輿論風波顯得有些荒誕。所謂“流氓教授”,據傳是鄒少官生前某位友人或合作者的綽號,因其抽菸習慣與身高爭議(網友對其身高數據的真實性展開激烈爭論)而成為熱點。這種話題看似無厘頭,卻也折射出網路時代的荒謬——當真實的悲劇被消費殆盡,鄉民們轉而挖掘瑣碎細節,將注意力轉移到毫無意義的謎團上。這種現象令人遺憾,也讓人不禁反思:我們對逝者的記憶,是否只剩這些膚淺的八卦?

鄒氏父子的悲劇與時代縮影

父子情深的遺憾

鄒森與鄒少官的父子關係,是這場悲劇中最令人動容的部分。2015年,鄒森從美國返回台灣參加兒子的告別式,當時他哽咽說出的“下輩子再做父子”,至今仍是許多人心中的痛點。這句話背後,是無盡的遺憾與無奈——一個父親眼睜睜看著年輕的兒子離世,卻無力挽回。這種傷痛,遠比任何螢幕上的表演更加真實而沉重。

鄒森晚年的孤獨,或許與這場喪子之痛密切相關。他選擇遠離台灣,投身美國的音樂教育,或許是在用另一種方式延續與兒子的聯繫——通過藝術,通過教育,傳承他們共同的熱情。然而,這種努力是否真的能填補內心的空洞?或許連他自己也不知道。

時代的無情與藝人的宿命

鄒森與鄒少官的生命軌跡,無疑是台灣藝壇的一個縮影。他們的輝煌與隕落,映照出時代的變遷與藝人命運的無常。在1970年代,鄒森以一己之力定義了“全方位藝人”的標準;而在2000年代,鄒少官則在偶像劇的浪潮中努力尋找自己的位置。他們的努力與才華無可否認,但病魔與命運的無情,卻讓這一切顯得格外脆弱。

更令人感慨的是,當今的網路時代,藝人的價值似乎越來越被輿論與流量所綁架。鄒少官的婚姻近況、鄒森的遺囑選擇,甚至是“流氓教授”的無稽之談,都成為鄉民們的談資。這種現象不僅是對逝者的不尊重,也反映了當代社會對藝人私生活的過度消費。我們或許應該問自己:當我們在鍵盤後議論紛紛時,是否真正理解這些藝人背後的掙扎與犧牲?