2025年4月生产资料报告揭秘:真相并非表面繁荣,警惕经济下行风险

文章目录

虚假的繁荣:2025年4月生产资料价格报告背后的真相

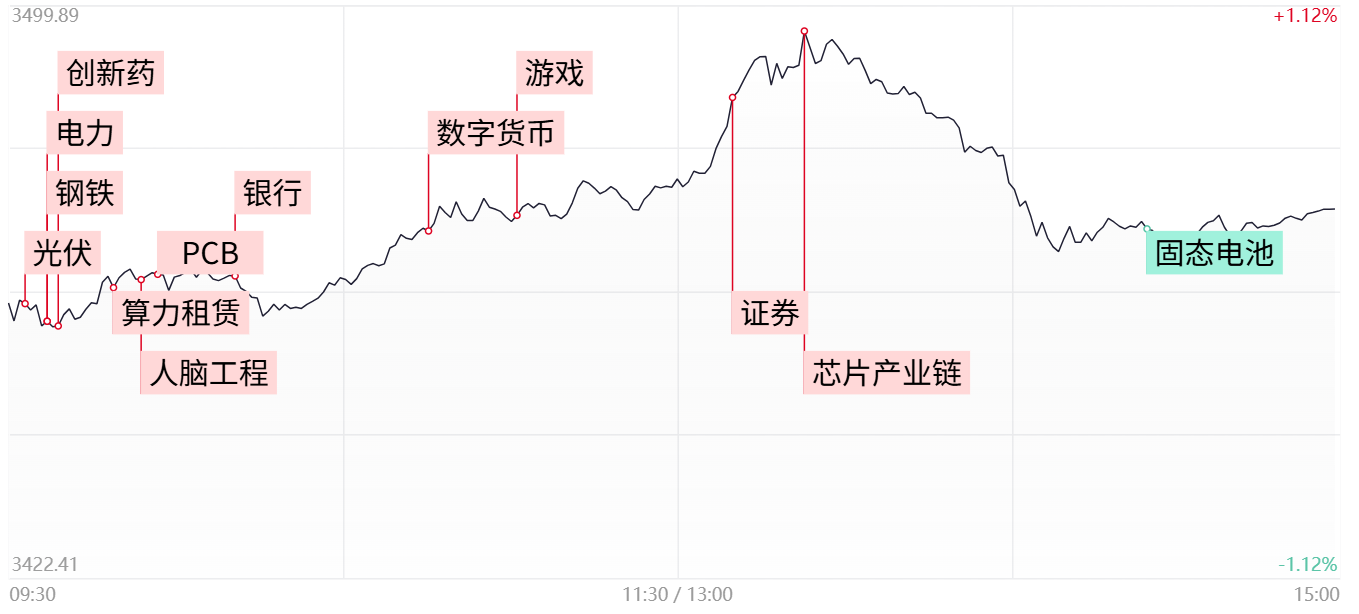

这份由中国统计信息服务中心和卓创资讯联合发布的2025年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格监测报告,乍一看似乎只是平淡的数据罗列。20种产品价格上涨,25种下降,5种持平,看似波澜不惊。但魔鬼往往藏在细节里,透过这些看似客观的数字,我看到的却是被精心粉饰的虚假繁荣,以及潜藏在经济肌体深处的阵阵寒意。

被操纵的数字游戏

首先,这种“涨跌互现”的报告模式本身就值得警惕。它刻意营造一种市场“有涨有跌,健康运行”的假象,试图掩盖整体经济下行的趋势。选择性地突出部分上涨的产品,淡化大多数下跌的品类,这本身就是一种数据操纵。更何况,这份报告仅仅监测了50种生产资料,而中国经济的庞大和复杂性远非这50个数字所能概括。用如此有限的样本来推断整体经济形势,未免过于草率,甚至带有误导性。

黑色金属:螺纹钢的“微涨”与实体经济的寒冬

螺纹钢、线材和普通中板价格的小幅上涨,真的能代表钢铁行业的回暖吗?别逗了。在房地产持续低迷、基建投资乏力的大背景下,这种“微涨”更像是垂死挣扎,是钢铁企业为了缓解库存压力而采取的无奈之举。与其说是市场需求拉动,不如说是人为干预的结果。

钢价上涨的表象:需求真的回暖了吗?

钢铁是工业的骨骼,钢材需求是经济活力的重要指标。螺纹钢作为建筑行业的主要材料,其价格上涨本应预示着房地产市场的复苏。但现实却是,各地烂尾楼盘依然触目惊心,新开工项目寥寥无几。所谓的“需求回暖”,很可能只是地方政府为了稳增长而强行推动的“面子工程”,是不可持续的空中楼阁。这种虚假的繁荣,只会让钢铁企业更加盲目乐观,最终陷入更大的危机。

无缝钢管与角钢的下跌:预示着什么?

与螺纹钢等建筑用钢的小幅上涨形成鲜明对比的是,无缝钢管和角钢的价格却出现了下跌。无缝钢管广泛应用于石油、化工、电力等领域,角钢则常用于机械制造和金属结构。它们的下跌,无疑预示着这些行业的日子并不好过。这意味着工业投资的萎缩,企业生产的放缓,以及整体经济的下行压力。这种结构性的分化,恰恰反映了中国经济转型升级的艰难,以及新旧动能转换的困境。

有色金属:电解铜的“狂欢”与下游产业的无奈

电解铜价格的暴涨,与其说是市场供需关系决定的,不如说是资本炒作的结果。在全球经济复苏缓慢、地缘政治风险加剧的背景下,铜作为一种重要的战略物资,自然成为了资本追逐的目标。但这种“狂欢”背后,却是下游制造业的无奈和挣扎。

铜价暴涨:谁是受益者?谁在为此买单?

铜价上涨的最大受益者,无疑是那些掌握铜矿资源和金融资本的寡头。他们通过囤积居奇、操纵市场,轻松地将财富转移到自己的口袋里。而为此买单的,却是广大的中小制造业企业。铜是电子、电器、机械等行业的重要原材料,铜价上涨直接增加了企业的生产成本,挤压了利润空间。许多企业迫于成本压力,不得不减产甚至停产,导致工人失业,经济下滑。这种“劫贫济富”的现象,令人愤慨。

铝、铅、锌:有色金属的“涨价联盟”?

与铜价的暴涨相比,铝、铅、锌等其他有色金属的价格涨幅相对温和。但这并不意味着它们是“良心金属”。在铜价的带动下,这些金属也纷纷加入“涨价联盟”,共同推高了下游产业的成本。这种集体涨价行为,很难不让人怀疑存在某种默契或合谋。监管部门应该加强对有色金属市场的监管,严厉打击各种价格操纵行为,维护市场公平竞争,保护中小企业的合法权益。

化工产品:一片“跌”声中的危机信号

化工产品的价格下跌,看似是市场供大于求的结果,但背后隐藏的却是更深层次的危机。全球经济下行、需求萎缩、产能过剩……这些因素共同作用,导致化工产品市场一片“跌”声。这种下跌,不仅损害了化工企业的利润,也反映了整体经济的低迷。

化工产品普跌:需求疲软还是另有隐情?

硫酸、烧碱、甲醇、纯苯、苯乙烯……几乎所有主要的化工产品都出现了不同程度的下跌。这很难用简单的“需求疲软”来解释。要知道,化工产品是现代工业的基石,广泛应用于各个领域。如果化工产品需求真的大幅萎缩,那意味着整个工业体系都面临着巨大的挑战。更让人担忧的是,一些化工产品的下跌,可能是因为环保政策趋严,导致部分企业停产限产,从而影响了市场供给。这种“被动下跌”,对经济的健康发展没有任何好处。

聚合物的困境:塑料制品的未来在哪里?

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等聚合物是塑料制品的主要原料。这些产品的价格下跌,反映了塑料制品行业的困境。一方面,环保意识的提高,导致塑料制品的需求受到抑制;另一方面,替代材料的不断涌现,也加剧了塑料制品的市场竞争。面对这种局面,塑料制品企业必须加快转型升级,开发环保、可降解的新型材料,才能在激烈的市场竞争中生存下去。否则,等待它们的将是更加惨淡的未来。

石油天然气:能源价格的“阴跌”与民生之痛

液化天然气、液化石油气、汽油、柴油……这一连串能源产品的价格下跌,看似是国际油价下跌的“功劳”,但背后却隐藏着国内经济的结构性问题。这种“阴跌”,就像慢性毒药,一点点侵蚀着能源企业的利润,最终损害的是整个国民经济的健康。

能源价格下跌:真的是利好消息吗?

很多人认为,能源价格下跌可以降低企业的生产成本,提高居民的生活水平,是好事。但事实并非如此简单。对于能源企业来说,价格下跌意味着利润减少,投资意愿降低,甚至可能导致裁员。而对于普通居民来说,能源价格的下跌幅度往往远小于物价的上涨幅度,因此并不能真正改善生活水平。更重要的是,如果能源价格长期低迷,可能会导致企业减少对新能源技术的研发投入,从而延缓能源转型的进程。这种“捡了芝麻,丢了西瓜”的做法,是不可取的。

石蜡的“纹丝不动”:是稳定还是停滞?

在其他能源产品纷纷下跌的背景下,石蜡的价格却“纹丝不动”,维持在8197.5元/吨。这种“稳定”,与其说是市场供需平衡的结果,不如说是市场缺乏活力的表现。石蜡广泛应用于蜡烛、包装、化妆品等行业,如果石蜡价格长期停滞不前,意味着这些行业的发展也面临着瓶颈。这种“停滞”,对经济的多元化发展是不利的。

煤炭:结构性矛盾下的“冰与火之歌”

煤炭市场,就像一出永不停歇的“冰与火之歌”。一边是无烟煤价格的逆势上涨,仿佛凛冬将至;另一边是动力煤的持续颓势,似乎预示着煤炭时代的终结。这两种截然不同的走势,折射出中国能源结构的深层矛盾,也撕裂着煤炭行业的脆弱神经。

无烟煤的“异军突起”:能源结构的扭曲?

在全社会大力倡导清洁能源、推动能源转型的背景下,无烟煤价格的上涨显得格外刺眼。无烟煤主要用于化工、冶金等行业,其燃烧效率低、污染排放高。它的“异军突起”,很可能是因为其他能源供应不足,导致部分企业不得不重新依赖这种高污染的燃料。这种“开倒车”的行为,无疑是对环保政策的讽刺,也暴露了能源结构转型的艰难。

动力煤的颓势:清洁能源转型的阵痛?

与无烟煤的“逆袭”形成鲜明对比的是,动力煤的价格却持续下跌。动力煤主要用于发电,是主要的能源来源。其价格下跌,固然有清洁能源替代的因素,但也反映了电力需求的疲软。在经济下行的大背景下,工业用电量减少,导致动力煤需求下降。这种“转型阵痛”,是不可避免的,但政府应该出台更多的扶持政策,帮助煤炭企业转型升级,避免出现大规模的失业和社会动荡。

焦煤焦炭:钢铁行业的“命门”?

焦煤和焦炭是钢铁生产的重要原料,其价格稳定与否直接关系到钢铁行业的盈利能力。报告显示,焦煤价格持平,焦炭价格略有上涨。这种“表面稳定”的背后,隐藏着钢铁行业的巨大压力。一方面,铁矿石等原材料价格居高不下,挤压了钢铁企业的利润空间;另一方面,环保政策的趋严,导致钢铁企业不得不加大环保投入,增加了生产成本。面对这种“内忧外患”的局面,钢铁企业必须加快技术创新,提高生产效率,才能在激烈的市场竞争中生存下去。

非金属建材:水泥玻璃的“小波动”与房地产的“大地震”

水泥和玻璃,作为房地产行业最重要的两种建材,其价格的微小波动,实则预示着整个行业的“大地震”。 在楼市调控政策的持续高压下,房地产市场早已风雨飘摇,任何一点风吹草动,都可能引发雪崩。

建材价格:楼市的“晴雨表”?

普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)价格略有上涨,而散装水泥价格则有所下降,浮法平板玻璃价格也只是小幅上涨。 这种涨跌互现的局面,与其说是市场供需关系决定的,不如说是开发商在资金链断裂边缘的苦苦挣扎。 袋装水泥的小幅上涨,或许是因为部分急于交房的开发商不得不高价购买; 而散装水泥的下降,则反映了整体开工率的不足。 玻璃价格的微涨,也仅仅是昙花一现,难以改变楼市的颓势。 整个房地产行业,早已病入膏肓,靠几块水泥和玻璃,是救不回来的。 真正需要的是刮骨疗毒的改革,而不是头痛医头、脚痛医脚的权宜之计。

农产品:餐桌上的“涨”与“跌”,谁说了算?

稻米、小麦、玉米、棉花、生猪、大豆、豆粕、花生……这些与我们餐桌息息相关的农产品,其价格的涨跌,牵动着每一个普通百姓的心。然而,在这看似公平的市场交易背后,隐藏着多少不为人知的利益博弈?

主粮的“稳中有升”:粮食安全警钟长鸣?

稻米、小麦、玉米等主粮价格的“稳中有升”,看似是国家粮食安全战略的胜利,但实际上却值得警惕。 这种“稳”,很可能是通过行政手段强行维持的,而非市场自身的调节。 粮食安全固然重要,但如果为了追求“稳”而牺牲了市场活力,最终只会适得其反。 更何况,国际粮价的波动、极端天气的频发,都可能对我国的粮食安全构成威胁。 粮食安全这根弦,必须时刻绷紧。

豆粕的“疯狂上涨”:养殖业的噩梦?

豆粕价格的“疯狂上涨”,无疑是给养殖业敲响了警钟。 豆粕是重要的饲料原料,其价格上涨直接增加了养殖成本,挤压了养殖户的利润空间。 许多养殖户迫于成本压力,不得不减少养殖规模,甚至退出市场。 这不仅影响了肉蛋奶的供应,也可能引发食品安全问题。 豆粕价格的上涨,与国际大豆市场的垄断、国内养殖业的过度依赖有关。 要解决这个问题,必须加强国际合作,拓展大豆进口渠道,同时鼓励多元化饲料的开发和使用。

生猪价格的“原地踏步”:猪周期何时休?

生猪价格的“原地踏步”,则让养殖户们看不到希望。 “猪周期”的魔咒,已经困扰中国养殖业多年。 价格上涨时,一窝蜂地扩大养殖规模; 价格下跌时,又一窝蜂地抛售生猪。 这种盲目跟风的行为,导致生猪市场供需失衡,价格波动剧烈。 要打破“猪周期”的怪圈,需要政府加强引导和调控,同时提高养殖户的风险意识和市场分析能力。

农业生产资料:化肥农药的“两重天”与农业的未来

尿素和复合肥,作为农业生产中最重要的两种肥料,其价格走势直接关系到农民的种粮成本和积极性。而草甘膦,作为使用最广泛的除草剂,更是直接影响着农业生产效率和生态环境。这三种农业生产资料,构成了一幅关乎中国农业未来的复杂图景。

尿素价格下跌:农民的福音?

尿素价格的下跌,乍看之下似乎是农民的福音,可以降低种粮成本,提高收益。但仔细分析,却发现事情并没有那么简单。一方面,尿素价格的下跌幅度远小于粮价的上涨幅度,因此农民的实际收益并没有显著提高;另一方面,尿素价格的下跌,可能是因为化肥产能过剩,导致企业竞相降价促销。这种“恶性竞争”,不仅损害了化肥企业的利益,也可能导致产品质量下降,最终损害农民的利益。更重要的是,长期依赖化肥,会导致土壤酸化、板结,破坏生态环境,对农业的可持续发展构成威胁。

草甘膦的“坚挺”:环保的代价?

与尿素价格的下跌形成鲜明对比的是,草甘膦的价格却依然“坚挺”。草甘膦作为一种广谱除草剂,虽然可以提高农业生产效率,但也存在严重的环保问题。长期使用草甘膦,会导致杂草产生抗药性,农民不得不使用更高剂量的农药,进一步加剧环境污染。同时,草甘膦还可能对土壤微生物产生负面影响,破坏土壤生态平衡。在环保意识日益提高的今天,草甘膦的“坚挺”,是农业发展必须付出的代价吗?我们是否应该寻找更环保、更可持续的除草方式?

林产品:下游需求的挣扎

天然橡胶、纸浆、瓦楞纸,这些林产品,看似与我们的日常生活关联不大,实则默默地支撑着无数的产业。它们的市场表现,反映着下游需求的真实状况,也预示着经济的潜在风险。

瓦楞纸:电商行业的“隐忧”?

瓦楞纸价格的下跌,看似微不足道,但考虑到其在电商包装中的广泛应用,却不得不让人担忧。电商行业的蓬勃发展,曾一度带动了瓦楞纸需求的增长。但如今,瓦楞纸价格的下跌,是否意味着电商行业增速放缓,甚至面临瓶颈?过度包装、资源浪费等问题日益突出,也可能导致消费者对瓦楞纸包装产生抵触情绪。电商行业的可持续发展,离不开绿色包装的推广和应用。

天然橡胶和纸浆:需求疲软,看不到尽头?

天然橡胶和纸浆的价格下跌,则更让人感到悲观。天然橡胶是轮胎、胶带等工业产品的重要原料,纸浆则是造纸行业的基础。它们的价格下跌,反映了制造业和出版印刷业的普遍疲软。在全球经济下行的大背景下,这两个行业的需求短期内难以恢复。更让人担忧的是,这两个行业都面临着替代材料的挑战。合成橡胶、电子阅读等新技术的出现,可能会进一步挤压天然橡胶和纸浆的市场空间。这些传统行业,正在经历一场看不到尽头的寒冬。