文章目錄

關稅談判最新進展,台灣公布汽車課20%引熱議,中國美國立場成焦點 PTT

關稅談判最新進展:台灣汽車課20%,激起輿論狂潮

美國關稅大限,台灣談判的得與失

走到今天這一步,台灣被美國敲定的20%汽車關稅,儼然成為兩岸三地的茶餘飯後話題。按照美國總統川普7月31日簽署的行政命令,附錄A列出的國家各自被賦予不同關稅稅率。台灣熱議的點就在於——我們官方自豪地說「沒有給錢」但只換來了20%,比照日韓的15%,不僅高了5%,還爆出了「割台積電卻還是20%」的輿論聲浪。這究竟是政府的談判智慧,還是「大成功」自嘲的另一層含義? 翻看背景資料,日本透過對美巨額投資、開放市場進口,成功把最初的稅率24%硬生生談到15%;韓國同樣開城門放車,讓農產品和卡車大開進口之門,也達到15%的稅率。對比這些大砍條件,台灣政府這次拿到的20%關稅,是否真的如某些網友所言:「沒有送錢就不錯」?

20%的背後:酸民狂嘆,外交暗戰

我們不能忽視PTT上的炸鍋現象。批踢踢上的討論一如戰場,有人驚嘆這次台灣「連泰國都輸」,直接把20%的稅率與泰國的19%做對比,開始懷疑台灣是否競爭力下降。「gg都割了還是20%,訂單流向其他國家」的言論更是一次又一次猛刷熱度,直指賴清德政府究竟談判中放棄了什麼。 很明顯,外界對這份關稅的背後條件一無所知,甚至希望政府能公開磋商內容。但當行政院副院長鄭麗君率團去美的談判過程中,我們送出了多少進口承諾,投下了多少資金,以及割掉了多少產業利益,恐怕都是無法真正全面透明的政治交易。有人願意買賭注說:「與韓國軟膝蓋的結果相比,台灣至少還硬了一些。」但硬的後果,就是台灣的大量出口商如何承擔這5%的競爭力空間?

日韓台比較:自信還是自欺?

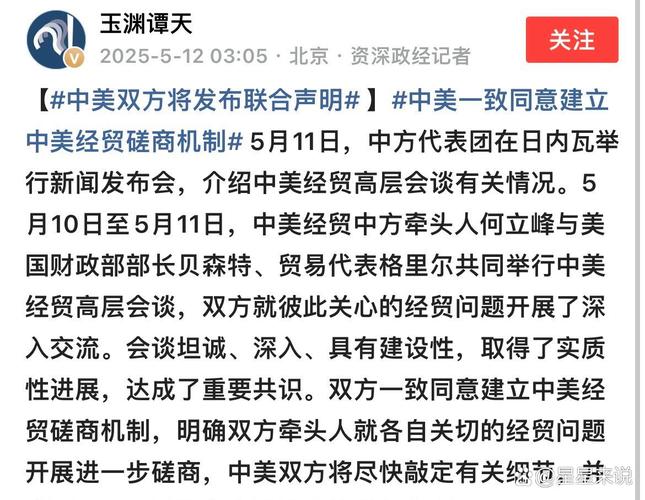

這場談判的確爆出了台灣與日韓的差距。以新聞關稅的數據來看,從日本投資5500億美元換來的美汽車同意進口,到韓國開放大量農產品進口,他們確實割了一只手臂但也爭取到「最便宜的代價」,直接穩住了現有國際經濟秩序。然而台灣,看似「沒給錢」的談判背後,卻被班上的最大稅率標籤打了響亮一記耳光,「重點到底送了什麼?」始終成為熱議主題。 這場關稅談判不僅僅是經濟數字的博弈,也是台灣在中美之間試圖做「超級舞者」的一次嘗試。川普嘴上喊著「台灣半導體除外」,讓全球媒體聚焦於台積電的核心價值。但實際拿出來的汽車關稅結果,是否暗示了台灣無法逃脫對美國市場的高依賴程度?還有,中國這次的缺席背景下,是否樂得旁觀台灣在高關稅壓力下掙扎,替自己爭取更多中美貿易底牌?

關稅談判如何影響全球秩序?

台灣這20%的汽車關稅說高不高,但放在比較軸上卻成了各國關稅的反向參考案例。美國不僅制定了各國稅率座標,還一刀切將某些國家劃為10%,直接拉開汽車進口的成本裂縫。這意味著,台灣與日韓相比,不僅需要撐住這份談判結果,更得應對未來訂單流失的實質威脅。難怪坊間酸民大嘆:「給的越多,砍的更少」,這台灣版本,是否能在PTT外找到一點同情分? 國際關稅秩序在川普時期已經進入高度博弈化,從「關稅台灣公布時間」到「各國稅率」,任何一個談判拔河都是拉鋸中的血汗代價。這次台灣用可能相對「沉默的手段」換來的20%,究竟是捨面的策略,還是鋌而走險,只有未來出口數據才能告訴我們答案。